发布时间:2018/12/10 浏览次数:1273

玛丽·比尔德

作为一个经历了王制、共和制、帝制三种政体并持续存在超过千年的国家,古罗马的历史始终吸引着世人的思考和研究。本书是一位古典学家凝聚了 50 多年的工作成果写成的一部全新的罗马史。作者选取罗马的政治枢纽“罗马元老院与人民”为切入点,巧妙而深刻地以公元前 63 年西塞罗对垒喀提林的事件开篇,充满热情地向读者讲述了罗马的故事。 在罗马,穷人和富人的生活大不相同,财富阶梯将极端贫困者、普通人和精英隔离开来,连法律也只能保护小部分人的权利。但酒肆文化却将各色人等聚集在一起,让平民与知识分子共同享受文化重合带给他们的乐趣,正如人们都热衷的赌博和桌面游戏在制造争端的同时也让生活变得幸福和满足。“无论贫富,所有人都认同富有是令人渴望的状态、要尽量避免陷入贫穷。”以下文字节选自该书第 11 章。

酒肆文化

罗马精英对其他人口不工作时的生活常常甚至更加鄙视和感到焦虑。后者对演出和表演的热情是一方面,但更糟糕的是经常聚集着普通人的酒肆和廉价餐馆。关于你在那里可能遇到的各色人等,人们想象出了可怕的画面。比如,尤维纳尔描绘了奥斯蒂亚港的一家肮脏小酒馆,宣称光顾那里的是杀手、水手、小偷、逃亡奴隶、绞刑刽子手和棺材匠,偶尔还有阉人祭司(可能是从城中的大地母圣祠下班后前来)。后来,公元 4 世纪的一位罗马历史学家也抱怨“最低贱”的人在酒肆度过整晚,让他觉得特别恶心的是玩骰子的人抽鼻子的声音,他们一边聚精会神地盯着赌桌,一边用塞满鼻涕的鼻子吸气。

此外,记录显示,人们不断试图对这些场所实施法律限制或课税。比如,提比略似乎禁止销售面点; 克劳迪乌斯据说完全取缔了小酒馆,并禁止供应煮熟的肉和热水(按照罗马人的标准做法可能掺了酒,但为何不禁酒呢?); 维斯帕先据说规定酒肆和酒馆出售的食物仅限豌豆和大豆。 即便这一切不是古代传记作家和历史学家们的想象,它们也只能是没有效果的装模作样,最多只能算象征性的立法,罗马政府没有能力来执行它们。

各地的精英经常对下层等级集聚的场所感到忧虑,虽然那里肯定有不堪的一面和一些粗俗的谈话,但正常酒肆的现实情况不像传言中那么糟。因为酒肆不仅是喝酒的场所,对那些住所里最多只有简陋烹饪工具的人来说,那里还是他们日常生活必不可少的组成部分。与公寓楼的布局一样,罗马人在这方面的特点也正好与我们的相反:拥有厨房和多个餐厅的罗马富人在家里吃饭,而如果穷人不想只吃古代版三明治,他们就必须外出吃饭。

罗马城镇里遍布廉价的酒肆和馆子,大批普通罗马人不工作时会在那里度过多个小时。庞贝同样是最好的例子之一。考虑到城中尚待发掘的部分,并抵挡住将任何拥有服务台的建筑都称为酒肆的诱惑(有些考古学家没有抵挡住),我们推测那里有远远超过 100 处的此类场所,为大约 1.2 万居民和路过的旅人服务。

由骰子游戏引发的酒肆斗殴

它们采用相当标准的建筑布局:面向街道的柜台提供“外卖”服务;配备了桌椅的内侧房间提供堂食服务;通常还有食物和饮料的展示架,以及准备热菜和热饮的火盆或炉子。和漂洗坊一样,庞贝几处酒肆里的壁画展现了那里的场景,部分是想象,部分是现实。上面并没有很多罗马作家们所担心的可怕的道德堕落的证据。

其中一个画面描绘了用大瓮给客人倒酒,在另一个画面中,人们正在吃快餐,头顶天花板上悬挂着香肠和其他美食。“最糟糕”的标志是一幕赤裸裸的性画面(今天已经很难看清,因为某些现代道德学家污损了它)、一些大意为“我上了女房东”的涂鸦(无从知晓这是事实、吹嘘还是侮辱)以及几幅顾客玩骰子游戏的画面(他们可能在赌钱,无论是否抽鼻子)。

在其中一家酒肆的墙上可以看到(画面旁还有“对话泡泡”,具体说明发生的情况),游戏引起一场斗殴和一些明显不体面的言语。对点数产生争议后(“不是 3 点,是 2 点” ),店主不得不介入。当两名客人开始彼此恶语相向时(“混蛋,我是 3 点,我赢了”,“告诉你,舔鸡鸡的,我才赢了” ),店主开始发话,就像店主们总是会说的那样:“你们想打架就滚。”

赌博和桌面游戏是证明罗马精英持有双重标准的最极端例子之一。一些最显赫的贵族热衷游戏。根据苏维托尼乌斯的说法,克劳迪乌斯皇帝是个狂热的爱好者,不仅写了一本关于骰子游戏的书,还让人对他的马车进行了特别改造,好让他能在路上继续玩,而第一位奥古斯都同样对赌博上瘾,但他非常体贴地考虑到朋友的钱包,直接向客人们提供了大批现金作为赌本(虽然在注意到奥古斯都对自己的习惯直言不讳时,苏维托尼乌斯暗示了他个人的不满,并油滑地将其同皇帝据信拥有的另一个爱好——奸污贞女——相提并论)。

桌面游戏不仅是男性的消遣。它们也是年迈的乌米迪娅·夸德拉提拉最喜欢的娱乐——小普林尼没有说她是否赌钱。但就像尤维纳尔注意到的(这次他将矛头明确指向了罗马人的虚伪),当普通人沉湎于这些游戏时,精英们会义愤填膺,觉得那是“一种耻辱”。

他们主要的反对理由之一是掷骰子会引发犯罪。庞贝酒肆中描绘的斗殴在很小的规模上展现了这一点;在更大的规模上,由于“赌徒”(aleatores)在喀提林支持者中非常突出,这暗示了它与阴谋和叛国有关联。但在有钱有势者的头脑中,赌博带来的不稳定影响也是一个重要因素。在一个财富等级总是直接与权力和社会地位相关的世界里,既定秩序若被仅仅因为运气而获得的金钱颠覆,总是会造成危险的混乱,无论这种可能性有多小。特里马尔奇奥的财富已经足够糟糕,但掷一次骰子就可能获得一笔财富的念头更是糟糕得多。

因此,人们试图在普通人中控制赌博,将其局限于特定的时间或场合,并对偿还由此产生的债务的法律责任加以限制。这种立法与对酒肆做出的限制一样无效。罗马世界各地都能找到赌桌。留存下来的那些用坚固的石头制成,来自墓地、酒肆和军营,有的被刻在人行道上或是公共建筑的台阶上——可能是为了供有闲暇时间的人消遣。

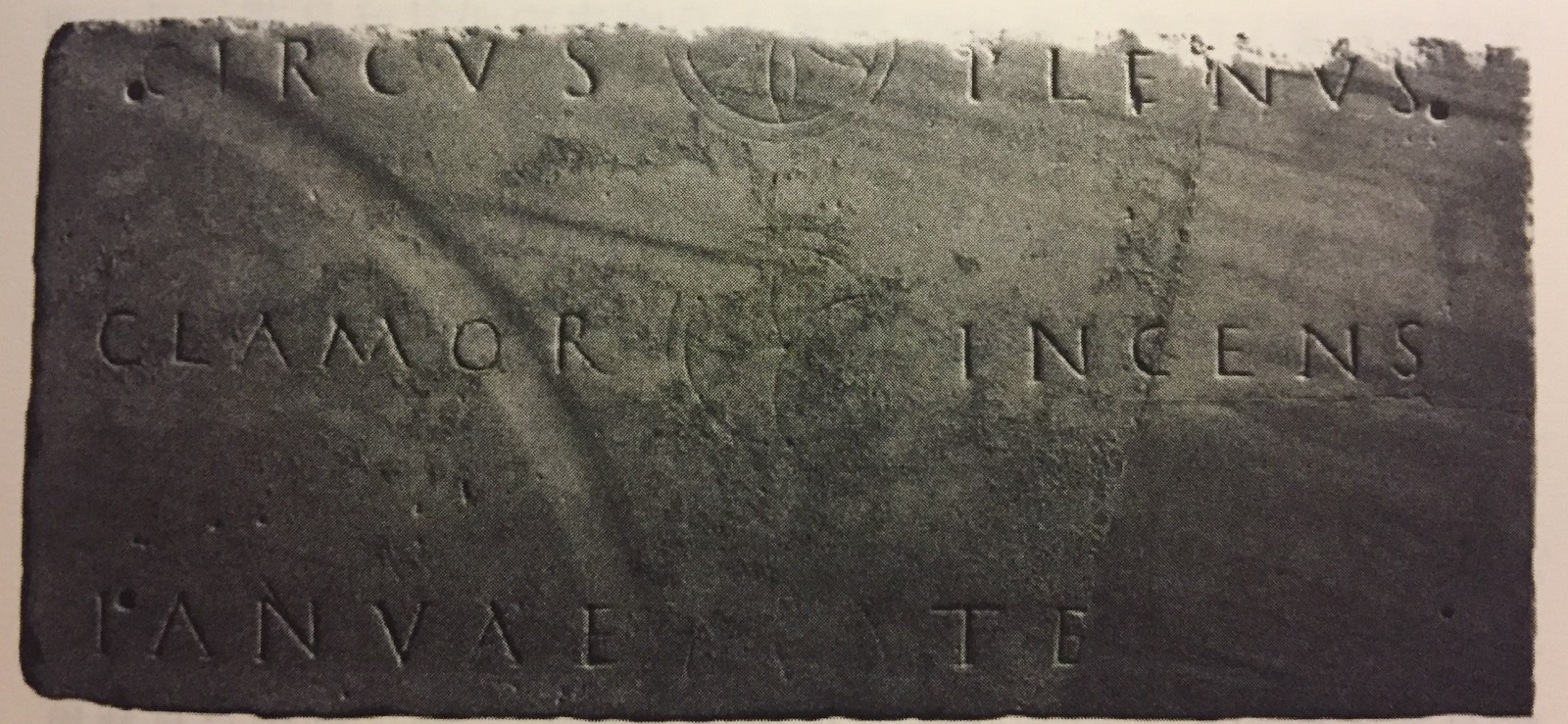

骰子游戏拥有不同的名字,采用不同的规则和赌桌设计。没人能够详细复原这些游戏究竟是怎么玩的(就像在没有教程、棋子或纸牌的情况下试图弄清楚如何玩“大富翁”游戏)。尽管如此,一种常见的赌桌令人难忘地让我们对游戏的气氛和玩家的态度有所领略。在这种赌桌上玩的游戏显然是在 36 个点上移动棋子,点被平均分成 3 列,每列的 12 个点又平均分成两组。但上面不像现在通常的赌桌那样带有“方格”,而是刻了一系列字母,玩家将棋子从一个字母上移到另一个上。这些字母通常经过精心排列,可以连成文字,于是赌桌上出现了一些简洁的口号,口号由 6 个单词组成,每个词为 6 个字母。这些口号是一些有关酒肆文化和玩家本身的格言。

有的略带严厉的说教味道,反思了这些赌桌被设计出来所要进行的活动的消极面。“这些讨厌的点迫使老手都要依靠运气”(INVIDA PUNCTA IUBENT FELICE LUDERE DOCTUM),或者“赌桌是竞技场,失败者退场,你不会玩”(TABULA CIRCUS BICTUS RECEDE LUDERE NESCIS)。更多的则表现了罗马式的志得意满,即便它们指向的是相当古老的胜利。可能来自公元 3 世纪的一方赌桌上宣称:“帕提亚人被杀死,不列颠人被征服,罗马人玩吧”(PARTHI OCCISI BRITTO VICTUS LUDITE ROMANI)。

还有的强调了务实的民众享乐主义,提到了大竞技场中的战车竞赛(“满座的竞技场,民众的喧闹,公民的欢乐”[CIRCUS PLENUS CLAMOR POPULI GAUDIA CIVIUM])或者甚至更朴素的生活乐趣。在提姆加德的广场台阶上,一方赌桌上总结说:“打猎、洗澡、游戏、欢笑,这就是生活”(VENARI LAVARE LUDERE RIDERE OCCEST VIVERE)。

“满座的竞技场......"的一个变体

上述口号回击了罗马精英们的某些严厉指摘,描绘了酒肆生活的风趣和热情,以及普通民众能从罗马人身份中获得的快乐(从竞技到征服),还对何为幸福生活和满足提供了不无道理的看法。正是在这样的口号面前,庞贝的普通洗衣工们在晚上来到当地的酒肆坐下,喝上一两杯酒(掺了热水),与朋友、赌桌和骰子为伴,梦想通过赌博过上更好的生活。

少数人的确成了幸运儿。庞贝的一处涂鸦记录了邻近城中一位赌桌赢家的喜悦:“我在努科利亚(Nuceria)玩骰子赢了 855.5 第纳瑞斯。没骗你,这是真的。”就像涂鸦者的兴奋所表明的,这是一次几乎难以置信的胜利和一大笔钱;按照4塞斯特斯合 1 第纳瑞斯,他赢得了将近 4000 塞斯特斯,大致相当于普通罗马士兵年薪的 4 倍。这一定给赢家的生活带来了巨大的改变。他本来也不可能穷困潦倒。

就像精明的奥古斯都意识到的,赌博总是需要赌本,即便在酒肆和街角,它也是那些有点闲钱的人的消遣。数目这么大的胜利很可能意味着更好的居所、新衣服、更快捷的交通工具(500 塞斯特斯就能买一头新骡子)以及更好的食物和酒(根据现存的一份庞贝价目表,1 塞斯特斯可以买一杯或一罐最好的法勒努斯佳酿,相当于当地劣酒价格的 4 倍)。但无论精英们怀有什么样的无端疑虑,这都不太可能破坏社会秩序的基础。

忍受与凑合

无论如何,赢得 4000 塞斯特斯都是一场罕见的胜利,是当地酒肆中大部分三流赌徒梦寐以求的。对某些人来说,即便赌桌上最简单的口号也只是一种期盼中的生活状态。对生活在提姆加德那样的偏远城镇的人们而言,“打猎、洗澡、游戏、欢笑”可能是基本的娱乐,但对罗马街头的男男女女而言,打猎只是梦想。对住在“岛屿”公寓楼顶的人来说,竞技(“满座的竞技场……”)只是难得享受的乐事(虽然比角斗士表演更加现实,因为作为战车竞赛的主要场地,大竞技场的容量为 25 万人,相当于斗兽场的 5 倍)。

在我们看来,甚至公寓楼更舒适的较低楼层的居民也面临着充满风险的未来,他们的安逸生活总是岌岌可危。一些现代历史学家甚至猜测,赌运气的游戏之所以在普通罗马人中流行,与它们和这些人的生活结构非常相似有一定的关系。对大部分罗马人而言,生活总是一场赌博,赚钱与中彩票相去不远。

《罗马》剧照

某个时刻的生活无忧不能保证以后还能如此。今天赚了一笔小钱的人在明天就可能翻船,可能因为生病而无法工作,或者被经常发生的洪水或火灾毁了家园。罗马城宏伟的遗迹和 19 世纪的防洪设施(很大程度上防止了灾难性的洪水泛滥)让我们忽略了不断降临这里的自然灾害。灾害对富人和穷人产生的影响不同,尽管他们经常是近邻。

由于富人的房子建在山坡上,地势高了几米,因此得以避免像低洼处公寓楼中较舒适的那些房间一样被洪水淹没。火灾可能会影响任何人;公元 192 年,一场大火毁了盖伦藏在罗马广场附近的上锁库房中的东西,包括他的一些医学著作、行医工具、药品和其他宝贵物品(直到 2005 年,我们才重新发现了他记述此事的文章手稿,了解到此事)。但高层公寓楼尤其容易发生火灾,特别是当高层住户试图用易倒的火盆做饭或取暖时。

小偷小摸和较严重的罪行可能经常导致这些人失去自己的积蓄、宝贵财产、衣服或从业工具。和现在一样,拥有护卫犬和古代安全系统(依靠奴隶)的富人对入室作案和街头抢劫发出的抱怨最为激烈。穷人是主要的受害者。人们在罗马统治下的埃及发现了一些保存在手写纸草文献上的故事——经常比帝国其他地方刻在石头上的公告更加直接和随意,它们提供了一些关于在当地肆虐的日常犯罪、暴力和暴行的个人描述。

比如,有人抱怨说一群少年袭击了他的家并痛打了他一顿(“四肢都挨了打”),还抢走了他的几件衣服(包括一件短袍和一袭斗篷)、一把剪刀和一些啤酒。另一个人声称一群欠他钱的闲汉出现在他家中,他们袭击了他怀孕的妻子,导致其流产,如今“生命垂危”。3000 多英里外,在不列颠行省的巴斯城(Bath,当时的苏利斯泉[Aquae Sulis]),一处铭文记录显示不断有衣物和配饰被盗,包括戒指和手套,特别是斗篷。

罗马既没有投入财力物力也几乎没有提供常规的公共服务来缓解上述危机。公元 1 世纪,罗马城出现了小规模的原始消防队,但救火工具只有几条毯子以及几桶水和醋,而且更多地依靠拆毁周围的房子来阻断火势——这是个好主意,除非你住在周围那些房子里。没有可以接受报案或者帮助受害者寻求救济的警察。大多数受害者只能依靠自己强壮的双臂或者朋友、家人和当地自发的治安队来向他们认为应当承担罪责的人讨回公道。没有通过官方渠道处理普通不法行为的有效体系,只有以暴易暴的恶性循环。

《罗马》剧照

那位受到攻击后流产的不幸孕妇可能就是这种恶性循环的受害者,尽管她悲伤的丈夫看似无辜,做了催人泪下的叙述。一位罗马店主的故事暗示了另一个循环已经开启。在一个漆黑的夜晚,他跟踪了一个从他的柜台旁偷走油灯的贼。在随后的争斗中,贼掏出一根鞭子抽打店主,后者奋起反击,在搏斗过程中打瞎了攻击者的一只眼睛。

尽管在制定法律规则和原则、决断责任问题以及确认所有权和契约权利时表现出非凡的专业,但罗马法的复杂大厦没有对精英阶层之下的民众产生什么影响,对他们的问题也没有提供什么帮助。当他们试图使用法律时,法律系统有时会直接过载。我们不知道埃及那些普通受害者的控诉后续取得了什么进展,尽管他们的目的是希望向行省官员提出法律诉讼。但我们通过另一份纸草文献得知,公元 3 世纪初,一位埃及总督(在当地被称为“长官”[prefect] )仅仅3天内就在某地收到超过 1800 份以陈情或控诉为内容的诉状。它们中的大部分必定被弃之不顾。

大多数时候,官方法律机构对普通人的问题不感兴趣,反之亦然。罗马的法律学者和专家有时会把穷人的不幸作为棘手的案例来研究;比如,他们认同那位店主的行为并不违法,假如真是贼先动用了鞭子。在甚至更少见的情况下,特别是在有关继承和公民身份的问题上,普通人会发现获得法律裁决是有价值的。

比如,人们在赫库兰尼姆发现了几份写在蜡板上的文献(仍能看到笔尖在原先蜡层下的木板上留下的划痕),上面记录了一桩现在看来令人困惑的当地复杂纠纷中的若干证词。纠纷的焦点是一名从城里来的女子出生时是奴隶还是自由的。和罗马世界的大部分人一样,她没有正式的身份证明。在这个案例(判决结果不明)中,有人拥有足够的时间、关系和金钱将问题提交到罗马的最高层手中。但通常来说,法律对大部分民众来说可望而不可即,就像我们将要看到的,他们更多地把审判和法律程序视作可怕的威胁,而非一种可能的保护。

那么,如果不是向法律寻求帮助,普通人除了亲友外还能向谁求助呢?他们常常诉诸“替代性”支持系统,求助于神明和超自然力量,以及那些自称能预言未来和问题结果的人,比如收费低廉的算命者——精英们不出意料地对这些人嗤之以鼻。我们之所以知道罗马统治下的巴斯发生过斗篷失窃,唯一的原因是有人来到当地女神苏利斯的圣泉,将诅咒窃贼的话刻在小铅板上并投入水中。我们发现了许多此类铅板,上面刻着愤怒或绝望的信息,一个典型的例子是:“布鲁克鲁斯(Brucerus)之子多基利阿努斯(Docilianus)致最神圣的苏利斯女神,我诅咒偷走我带风帽的斗篷的人,无论是男是女,是奴隶还是自由的,愿苏利斯女神置此人于死地,使其无法入眠,现在或将来都没有孩子,直到此人把我的斗篷带来您的神庙。”

作为一种替代性资源和从古典时代留存至今的最奇特文献之一,《阿斯特兰普苏克斯神谕集》(The Oracles of Astrampsychus)让我们直抵古代街道上的男男女女生活中的具体问题和焦虑的核心。作品的标题得名于一位传说中的古埃及巫师(他与作品完全无关),序言中(不太可信地)宣称自己出自哲学家毕达哥拉斯之手,是亚历山大大帝成功的秘诀。

事实上,这是一套现成的算命工具,很可能出现于公元 2 世纪,比毕达哥拉斯和亚历山大大帝都要晚几个世纪。书中包含了带编号的 92 个问题,都是人们可能向算命者提出的,还罗列了 1000 多种可能的答案。它的原理是让提问人选择最能代表自己诉求的问题,并把编号告诉算命者,后者根据书中的指示——很多都是故弄玄虚,如选择更多的数字、去掉你第一个想到的数字,等等——最终从上千个答案中选出唯一正确的那个。

《神谕集》的编纂者无疑觉得那 92 个问题归纳了最有可能让人们向当地提供廉价服务的占卜者求助的诉求。其中有一两个可能表明也有一些相对高端的顾客:“我会成为元老吗?”这不太可能是许多人关心的问题,尽管它可能类似现代世界中的“我会嫁给英俊王子吗?”之类的白日梦问题,提出后者的人不太可能遇到任何王室成员,更别提与其结婚了。大部分问题关注普通得多的焦虑。有一些不出意外地同健康、婚姻和孩子有关。

第 42 个问题“我的病会好吗?”无疑经常有人选择。有趣的是,“我被下毒了吗?”同样出现在列表中,这种怀疑显然不仅限于皇室成员。第 24 个问题“我妻子怀孕了吗?”同“我会很快被捉奸吗?”和“我会养育这个孩子吗?”构成了微妙的平衡,展现了古人在丢弃新生儿问题上的左右为难。我们还能清楚看到,奴隶同样是目标顾客(“我会获释吗?”“我会被卖掉吗?”),而旅行被视作生活中最大的危险之一(“那个旅行者还活着吗?”“我出海会平安吗?”)。但人们主要关心的是钱和生计,两者一次次出现在问题中:“我能借到钱吗?”“我能开作坊吗?”“我能还清欠款吗?”“我的财产会被拍卖吗?”“我能继承朋友的遗产吗?”法律常常作为潜在的威胁被提到:“我能避免被起诉吗?”“如果有人告发,我会安全吗?”

这个复杂的系统能为上述所有问题提供好的、坏的和模棱两可的答案。如果顾客把回答当真(有些人可能像现在的许多解读星象的人一样充满怀疑),“你不会被捉奸”显然要比“你暂时不会被捉奸,但以后会”好得多。“你没有被下毒,但是被施了巫术”只会引发新的焦虑,而“旅行者活着,正在路上”在大多数情况下足以成为庆祝的理由。答案处处弥漫着一种挥之不去的听天由命的基调:“等一等”“还没有”“耐心点”和“别指望”反复出现在建议中。

在唯一可以声称源于精英世界之外的罗马文学主流体裁——动物寓言——里,也出现了这种基调。此类故事中最著名的那些被归于伊索(Aesop)名下,此人据说是几个世纪前的一名希腊奴隶,许多现代编纂的这些故事的合集仍然以他命名(《伊索寓言》)。但在罗马,另一位关键人物改编了早期的版本,并创作了具有罗马特色的新寓言。他就是皇家释奴费德鲁斯(Phaedrus),在公元1世纪初提比略统治时期写作。他的许多故事犀利地反映了罗马社会的不平等和底层民众的观点,将狐狸、青蛙和羊等世界上的弱小动物同以狮子、老鹰、狼和隼等为代表的强大生物对立起来。

在极少数的情况下,弱势一方也能取得胜利。比如,一只母狐夺回了被母鹰抓走作为雏鸟食物的幼崽:狐狸放了把火,为了救雏鸟,老鹰只好放弃幼崽。但情况通常对弱势一方不利。在一个故事中,牛、山羊和绵羊与狮子结为伙伴,但当它们共同抓住一头美味的身形巨大的雄鹿后,狮子独占猎物,拒绝与伙伴分享。在另一个故事中,鹤把头伸进狼的喉咙里,为其取出卡住的骨头,但狼赖掉了承诺的回报(狼表示,没有趁机把鹤的头咬掉已经足够了)。

总体而言,故事中传递的信息同赌博中的乐观幻想形成了鲜明的反差。许多寓言强调,唯一真正的解决之道是忍受自己的命运。青蛙们请求朱庇特赐它们一个王,但后者只给了它们一根木头;当青蛙们请求更好的东西时,朱庇特给了一条蛇,把它们都吃了。一只小寒鸦用美丽的羽毛把自己装扮成大孔雀,但因为冒名顶替而被孔雀们赶走,当它试图回到寒鸦中间时,又因为自视过高而被再次赶走。这是一个特里马尔奇奥故事,只是披着截然不同的外衣,采用了截然不同的视角。

有一点是肯定的:这些可怜的生物都无法得到法律力量的帮助。有个故事骇人地描绘了这一点:一只从异邦归来的燕子在法庭的墙上筑巢并孵了 7 个蛋,母亲外出时,蛇吞噬了所有的雏鸟。 这则寓言的道德教训是,法律也许能保护某些人的权利,但可怜的小燕子们不在此列,它们就在法官的鼻子底下遇害。

燕子与蛇

鉴于罗马世界中的有产者和无产者之间存在巨大鸿沟,为何没有发生更为公开的社会和政治冲突呢?在罗马城中,皇帝和几千名富人(再加上他们的奴隶侍从)成功地垄断了成顷的土地,在城市边缘建有庞大的宅邸和宽敞的游乐园,而将近 100 万人则挤在剩下的空间里。前者是怎么做到的呢?用寓言的方式来说,为什么燕子没有起身造蛇的反呢?

一个答案是,冲突可能比记载中的要多,即便大部分只是游击战,而非彻底的起义:朝路过肩舆的幕帘扔臭鸡蛋,而非协同攻击皇宫大门。罗马作家对较温和的骚乱往往视而不见。但皇帝肯定对自己前去观看公共竞技和表演的路上可能遭受的这种待遇感到担心。此外,虽然公共秩序在帝制时期不像在共和国晚期那样反复崩溃,但还是有证据表明罗马和帝国其他城镇不时会发生暴力骚乱。骚乱的主因是食物供应的中断。

公元 51 年,克劳迪乌斯在罗马广场受到了投来的面包的袭击(你可能会觉得在食物短缺时期使用这种武器很奇怪),不得不从后门偷偷溜回宫。差不多与此同时,在今天土耳其的阿斯朋度斯(Aspendus),一位当地官员差点被愤怒的人群活活烧死,他们抗议地主因为打算出口而把他们的粮食锁起来。但食物并非唯一的问题。

公元 61 年,一名显赫的元老被自己的一个奴隶所杀,元老院决定遵循处置此类罪行的惯例,将受害者的所有奴隶连同凶手一起处死(这种惩罚的威胁作用是促使奴隶们相互告发)。这一次,受到牵连的共有 400 名无辜奴隶。获悉提议的严厉判决后,人们愤怒地冲上街头,展现了奴隶与自由人口间的团结,后者中的许多人也曾经是奴隶。不过,虽然不少元老站在骚乱者一边,尼禄皇帝还是派出军队阻止骚乱,并执行了死刑。

另一个答案是,虽然存在巨大的贫富差距、精英对不太幸运者的鄙视,以及显眼的双重标准,富人至少与罗马的“中产”民众(或者说生活在公寓楼中较低楼层的人)享有比我们所想象的面积更大的文化重合。透过表面来看,事实证明这两种文化要比乍看之下能更好地融合,燕子的观点与蛇的观点并不总是那么截然不同。

我们已经看到了一些相关线索。酒肆中的对话泡泡和文辞巧妙的墓志铭(有时采用诗体,遵循了拉丁语的所有复杂规则)表明,在那个世界里,具备读写能力被认为是理所当然的。近年来,关于罗马帝国究竟有多少识字人口的问题引发了尚无结论的无尽争论。以包括乡村和城镇在内的整个罗马帝国计算,这个数字可能很低,远低于成年男性人口的 20 %。但在城市社区中,这个比例一定会高得多,那里的许多小商贩、工匠和奴隶需要一些基本的读写和计算能力来让自己胜任工作(接受订单、数钱和组织送货,等等)。此外,有迹象表明,这种“功能性识字”能力甚至给“中产”民众接触我们所认为的高雅古典文化打下了一定的基础。

庞贝的墙壁涂鸦中有 50 多处维吉尔诗歌的引文。这当然并不意味着《埃涅阿斯纪》和维吉尔的其他诗歌全文得到了广泛的阅读。大部分引文来自《埃涅阿斯纪》第一卷(“我歌唱武器和人”[Arma virumque cano])或第二卷(“所有人都沉默了”[Conticuere omnes])的开头部分——这些诗句可能已经变得像“生存还是死亡”一样被人随手引用。其中许多可能出自富有少年之手,维吉尔的作品是他们的课本,我们不能想象只有穷人才会在墙上涂写。但认为这些涂鸦全都出自富人之手同样不切实际。

由此可见,维吉尔的诗歌是共享的文化用品,得到了人们的引用和改编,甚至被用于笑话和戏剧中,尽管只是诗中的一些片言只语。有一座庞贝洗衣坊的正面外墙用《埃涅阿斯纪》故事中的一个场景来装饰,描绘了埃涅阿斯带领父亲和儿子逃出特洛伊的废墟,前往意大利建立新特洛伊。不远处,一处涂鸦戏仿了诗歌的开篇名句:“我歌唱洗衣工和猫头鹰,而非武器和人”(Fullones ululamque cano, non arma virumque)——猫头鹰是洗衣行业的吉祥物。这很难算得上高雅文化,但的确显示了街坊世界和古典文学世界拥有一个共同的参照系。

一个甚至更惊人的例子来自港口城市奥斯蒂亚一座公元2世纪的酒肆的装潢设计。壁画的主题是传统上被称为“七贤”的古代希腊哲人和大师,包括米利都人泰勒斯(Thales of Miletus),这位公元前 6 世纪的思想家以声称水是宇宙本源而著称,还有与他差不多同时代的雅典人梭伦(Solon),这是一位近乎传奇的立法者,以及另一位早期的著名学者和思想家斯巴达人喀隆(Chilon)。部分画面已经缺损,但原先一定包括全部 7 人,描绘了他们手持书卷坐在精美的椅子上的样子。但出人意料的是,每人身旁的标语并非与他们所擅长的政治、科学、法律或伦理学相关,而是关于排泄的,采用了熟悉的粪便学主题。

奥斯蒂亚的”七贤酒肆“

泰勒斯头顶的文字是“泰勒斯建议排便困难者要用力”;梭伦头顶的是“为了排便顺畅,梭伦拍着肚子”;喀隆的则是“狡猾的喀隆教人悄声放屁”。七贤下方是另一排人物,一起坐在多厕位的公共厕所里(这是罗马世界里的一种常见布局)。他们同样说着如厕格言,比如“上蹿下跳,完事更快”和“来了”。

有人将其解读为平民攻击精英文化而开的玩笑。酒肆中的普通男孩看着这些精英思想世界的支柱们表达的如厕智慧,享受到了一些对后者开粪便学玩笑的乐趣。让高雅的思想下降到排泄层面肯定是其中的一个方面,但问题还要更加复杂。这些标语不仅仅预设观众识字,或者至少客人中有足够多的人识字,能够将它们读给文盲听。想要编出或理解这个笑话,你还必须对七贤有些了解;如果你对米利都人泰勒斯一无所知,那么他提出的排便建议也就很难显得好笑。为了抨击知识分子生活的矫揉造作,你必须对其有所了解。

人们可以从很多方面想象这座酒肆中的生活:如厕幽默引发的粗俗大笑、偶尔发生的对喀隆究竟因何闻名的讨论、与店主插科打诨或者与侍者调情。顾客们可能因为各种理由来到这里:享受一顿热气腾腾的美餐、在比家中更加欢乐和温暖的环境中享受夜晚,或者纯粹为了买醉。有人梦想依靠骰子幸运地获得一大笔钱,也有人相信最好还是接受命运,不要在赌桌上输掉仅有的一点点余钱。许多人厌恶富有邻居的傲慢和不屑,讨厌他们的双重标准和生活方式;罗马城市没有分区,这可能体现了平等的一面,但也意味着穷人总是能感受到其他人享受着特权。

无论贫富,所有人都认同富有是令人渴望的状态、要尽量避免陷入贫穷。正如罗马奴隶对未来的憧憬常常是自己获得自由,而非废除奴隶制,穷人对未来的憧憬也不是重塑社会秩序,而是让自己能在更接近财富顶峰的地方拥有一席之地。除了很少的哲学极端派,罗马世界中没有人真的相信贫穷是光荣的——直到基督教兴起后才有所改变,我们将在下一章进一步分析。无论是对在我们那座奥斯蒂亚酒肆中消遣的顾客还是待在自家宅邸中的财阀来说,富人可能无法进入天国的想法都显得荒诞不经。

以上文字节选自《罗马元老院与人民》

[英]玛丽·比尔德 著

王晨 译

民主与建设出版社 出版

2018-11

【相关阅读推荐:历史篇】

文章来源:单读编辑-十六

| 上一篇: 海明威的秘密历险记 |

| 下一篇: 中情局历史学家口述:没人知道,这个作家是间谍 |